Há muito que a propaganda governamental admitia a ideia como inevitável e até “propícia”. Em diversos jornais ligados aos partidos republicanos, analistas e articulistas defendiam regularmente a sua necessidade, “a bem da nação”.

A verdade é que a entrada na guerra favorecia a sobrevivência e a autoridade do regime republicano, recém-implantado em 1910 e acossado por todos os lados. O apoio à Inglaterra era considerado imprescindível pelos sucessivos governos portugueses como forma de se legitimarem internacional e internamente. Apesar da aproximação recente, as ligações a Berlim não tinham o mesmo peso histórico que as que ligavam os lusos e a ‘Velha Albion’.

Desde finais do século XIX que a Alemanha tinha desenvolvido a sua marinha mercante e possuía mesmo maior tonelagem do que a Grã-Bretanha. Em Lisboa, a família d’Orey, de origem alemã, administrava a maior empresa de transportes de pessoas e de mercadorias portuguesa. Por isso, quando rebentou a guerra e Portugal manteve a neutralidade, os portos nacionais pareceram um bom refúgio.

Em fevereiro de 1916, mais de 70 ‘vapores’ alemães e respetivas cargas estavam fundeados, a maioria desde 1914, em águas portuguesas.

A velha Aliança

A nível diplomático a questão do apresamento era espinhosa. A Inglaterra tanto impunha a neutralidade como incentivava o requerimento dos navios. Por vezes a posição inglesa parecia tão ambígua que Portugal chegou a colocar em causa o apoio da sua mais velha aliada, como se depreende de uma nota do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Soares, enviada ao ministro de Inglaterra em Lisboa.

Londres apenas se oferecia para proteger as costas portuguesas em caso de guerra entre a Alemanha e Portugal. “Não poderá socorrer Portugal com munições ou dinheiro nem pode garanti-lo contra complicações do lado de Espanha”, refere Augusto Soares, aludindo a correspondência anterior.

Na verdade, Londres não desejava que Portugal entrasse na guerra. A coberto da velha aliança, Lisboa usava o estatuto de neutralidade para adquirir material de guerra em países neutrais como Noruega, a Suécia, a Dinamarca e Holanda, que depois fornecia à Inglaterra. Um acordo que Londres perderia se Portugal entrasse na guerra.

O acordo era secreto e muitos em Portugal questionavam a necessidade da compra do material bélico e o envio de um contingente de auxílio às tropas inglesas, já que Portugal era neutral. Por outro lado, Lisboa exigia compensações que Londres não queria garantir.

A Inglaterra afirmava ainda temer que qualquer precipitação de Lisboa lançasse a Espanha, até então neutral, nos braços da Alemanha e do império Austro-Húngaro. Nessa eventualidade, Inglaterra poderia ver-se forçada a defender Portugal devido à sua aliança, enviando de outras frentes uma força expedicionária que não podia dispensar, já que reconhecia ser o exército português “muito mau”.

Por outro lado, queria os navios.

Prova da atitude embaraçosa em que Portugal se via colocado pela sua velha aliada, que pretendia uma colaboração oficiosa, é o ofício ‘confidencíalíssimo’ enviado pelo ministro de Portugal em Londres para o ministro dos Negócios Estrangeiros em Lisboa.

A extensa troca de correspondência revela uma verdadeira negociação, com Portugal a assumir a necessidade do aval inglês para apresar os navios. No acordo final, os britânicos apropriaram-se da maioria dos ‘vapores’, embora estes navegassem com bandeira portuguesa.

Terá sido aliás esse fator que levou a Alemanha a declarar guerra a Portugal. O Kaiser queria garantias de que os navios apresados “não se destinam a inimigos da Alemanha” e Lisboa não podia dá-las.

A atitude alemã em África, com ações de verdadeira guerrilha contra cidadãos, tropas e territórios portugueses, sobretudo na África Oriental (Moçambique), era um dos argumentos invocados por Lisboa para assumir uma atitude beligerante de facto. Outro era a absoluta necessidade de navios para o comércio.

Portugal vivia em crise constante e o regime republicano corria o risco de soçobrar. Um novo governo liderado por Afonso Costa tinha acabado de tomar posse em finais de 1915 e lutava pela sobrevivência.

Havia escassez de bens e registavam-se tumultos e greves constantemente. O abate de reses para distribuição de carne era notícia comum, por vezes até com subtítulos como “quarta e quinta não deve haver falta”.

A tensão era tal que um mero boato de confusões ‘na Baixa’ podia encerrar a capital em poucas horas. Foi o que sucedeu, por exemplo, a 1 de fevereiro de 1916.

Nos dias seguintes debateu-se e foi aprovado o ‘Projeto das subsistências’ que estabelecia comissões locais cuja missão era fiscalizar os preços e evitar a especulação – a “repressão dos açambarcadores”.

Ver completo

O apresamento dos “vapores” e das suas cargas eram apresentados à população como essencial e inevitável para ultrapassar a situação.

O presidente da Liga dos Oficiais da Marinha Mercante no Porto de Lisboa, José António Mil Homens, defendia a requisição dos navios, fazendo tábua rasa da legislação internacional vigente.

“Não está na minha alçada discutir à face dos códigos internacionais se o aproveitamento d’esses navios constitui ou não um direito novo. Na hora dificílima que a marinha mercante está atravessando em toda a parte, com as consequências da guerra, não se compreende que em tantos portos, como os nossos, haja uma flotilha inativa acrescida com o exagerado preço do transporte das mercadorias, as quais nem a peso de ouro conseguem fazer o giro dos pontos de consumo” referiu em entrevista à Capital, dia 7 de fevereiro.

“Perante essa necessidade angustiosa, a própria lei cede, se é que alguma legislação existe que se oponha a servirmo-nos d’esses barcos em face da utilidade pública”, resumia.

Dias depois foi um “opulento proprietário e grande industrial algarvio”, António de Magalhães Barros que em entrevista ao mesmo jornal considerou a falta de navios de transporte de mercadorias como “a questão mais urgente a resolver”, sublinhando que, sem estes, seria impossível comercializar os “produtos e géneros que lá fora se pagam a peso de ouro” e que em tese encheriam as fábricas e oficinas. Seria também impossível importar géneros de primeira necessidade.

“Que ninguém se iluda. O problema é gravíssimo e urge resolve-lo sem demora, para que qualquer dia não amanheçamos com a corda na garganta, sem podermos desdar o nó que nos estrangula”, afirmava.

A 10 de fevereiro, mas ao Século, o deputado Leote do Rego, defendia “o aproveitamento temporário” dos vapores alemães de forma memorável: “o governo não deve hesitar em fazê-lo, embora preze aos germanófilos, aos seus falsos medos de zepelins, de complicação, de açoites de qualquer Von, medos que se escondem atrás das lamúrias de certos loiros Falstaffs, sobre a sorte dos pobres soldadinhos, que terão de deixar o amanho das suas vinhas”.

O que pensam os ‘allemães’

Dia 17 de fevereiro um repórter d’ A Capital – que assina apenas como V. - fazia uma ronda pelos navios alemães ancorados, a maioria desde 1914, no ‘Mar da Palha’.

V. queria saber e indagou, o que pensavam os comandantes alemães sobre a possibilidade de apresamento dos navios. A maioria afirmou não acreditar que o Governo português desse esse passo. Argumentaram com a falta de tripulações para operar os navios alemães, referiram que se haviam recolhido em Portugal convencidos que se tratava de um país neutral.

Mas o jornalista sublinhou que, logo no primeiro “vapor”, o ‘Westerwald’ - de 3.500 toneladas - o imediato do navio perguntou se aquele homem estava ali da parte do Governo português. A questão estava na mente de todos e era considerada inevitável.

Ver completo

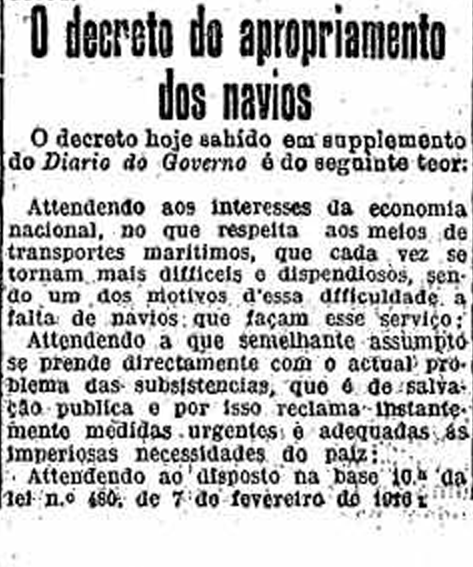

No dia 7 de fevereiro tinha surgido nos jornais o primeiro sinal de que a apreensão dos navios estava iminente. O Governo de Afonso Costa publicou uma lei onde se estabelecia, entre outros pormenores, que poderia requisitar “em qualquer ocasião”, as “matérias-primas e os meios de transporte que forem indispensáveis à defesa ou economia nacional, que se encontrem nos domínios da República”.

O apresamento

Dia 23, uma quarta-feira, surgiram novos indícios de que algo se passava. Ao início da tarde já toda a capital, apesar de tudo ter sido organizado “no máximo sigilo”, estava alerta, devido aos preparativos da Marinha de Guerra. “Pelas 15 horas dizia-se por toda a parte: “os nossos marinheiros estão tomando conta dos navios alemães”, refere A Capital no seu estilo descritivo sempre colorido.

Ver completo

Juntou-se nas margens uma enorme multidão para assistir ao apresamento. Os oficiais que tomaram conta dos navios levavam cartas para os comandantes da parte do Governo português. Requisitavam os navios prometendo devolve-los após a guerra. O que sucedeu conta-o o Postal da Grande Guerra.

Pouco antes das seis da tarde o Vasco da Gama salvou com 21 tiros, saudando o sucesso do apresamento.

O decreto que autorizava a requisição dos navios, assinado no próprio dia 23 de manhã, invocava “os interesses da economia nacional, no que respeita aos meios de transportes marítimos”.

Ver completo

O mesmo argumento foi invocado por Portugal para dizer a Berlim que o apresamento “não deve ser considerado um ato de hostilidade”. Mais, o Governo português comprometia-se a devolver os navios depois da guerra ou a compensar os seus proprietários.

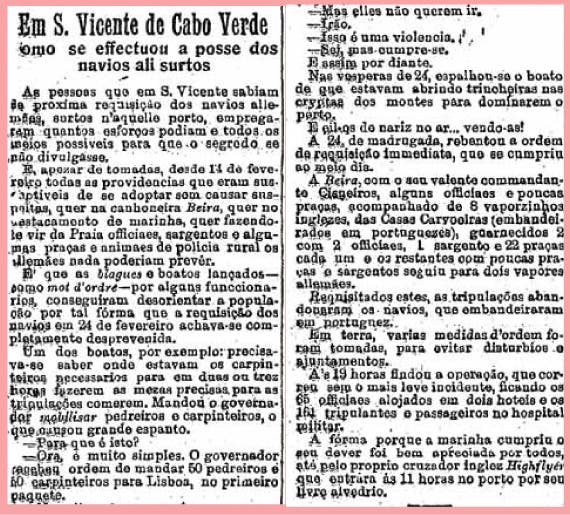

Nos dias seguintes chegaram as notícias de que nos outros portos portugueses tinham sido apreendidos os navios alemães ali estacionados, sem quaisquer problemas por parte dos alemães. Em Cabo Verde o aparato foi considerável.

No Funchal sucedeu um episódio curioso, igualmente relatado nos jornais da época: um navio alemão, aparentemente, fugiu ao apresamento, levantando ferro durante a noite e deixando mesmo o seu capitão em terra. “Fugiu”, concluíam os jornais. Mas a história não foi bem essa e a verdade do que sucedeu ao Hochfeld foi depois reposta, neste caso pelo jornal O Século.

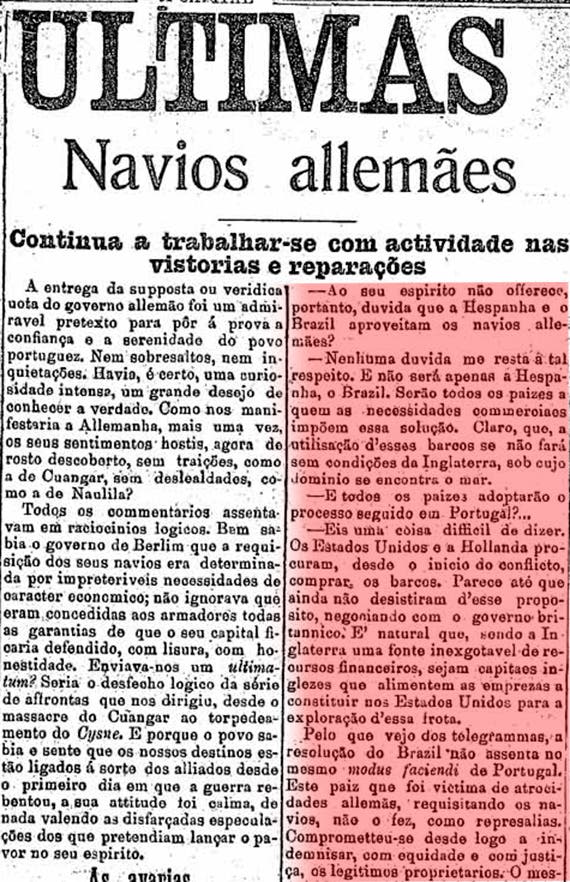

Quando começaram a fazer as vistorias, os portugueses verificaram que a maioria dos ‘vapores’ tinha as máquinas seriamente danificadas: peças escondidas, lançadas borda fora ou destruídas à pancada. Em dois navios as máquinas estavam armadilhadas para explodir. Depois de rebatizados, os navios foram enviados para reparações, operação que nalguns casos demorou um ano.

De imediato o governo nomeou tripulações da Marinha de Guerra para guarnecer os navios. Mas estas revelaram-se insuficientes e dias depois, no dia seguinte à declaração de guerra, surgiam breves notícias a pedir aos “officiaes machinistas” da marinha mercante que se apresentassem para integrar as tripulações dos navios alemães.

As cargas apreendidas foram múltiplas. A Capital descreveu-as com minúcia: são “importantíssimas em quantidade e qualidade”. “Fardos de folha-de-Flandres, resina, álcool”, além de ”aço, mármore, ferro, armamento, munições de caça e revólveres”.

O Santa Úrsula por exemplo transportava “automóveis, milhares de barricas de cimento, ferro, armas e munições”. Também foi confiscada madeira “excelente e em grande quantidade”.

Pelo menos um, o Cheruskia, levava a bordo uma carga preciosa, peças arqueológicas de Assur, na antiga Mesopotâmia, como uma estátua suméria, pequenas placas com inscrições cuneiformes e um cofre com mais de 3000 anos. A coleção é tão importante que, em 1926, Berlim a resgatou dando em troca cerca de 600 peças, com destaque para espólio egípcio.

Naquele fim de inverno de 1916 provocou ainda alguma troça o protesto dos comandantes alemães que se assumiam surpreendidos com o apresamento mas que entregaram ao governo português cartas de protesto já escritas semanas antes, às quais havia sido apenas acrescentada a data do apresamento.

As tripulações dos ‘boches’, como eram designados os alemães, foram transportadas até Xabregas e depois alojadas em hotéis e pensões da capital, a expensas do governo português.

Dia 28 de fevereiro começam a surgir rumores de que Berlim enviara uma nota-ultimatum “em termos muito enérgicos”, na qual “em meia dúzia de linhas”, exigia o hastear imediato da bandeira alemã nos navios apreendidos e o regresso das tripulações, sob pena de represálias.

O Governo negou a existência da nota mas, a par desse boato circularam outros, de que muitos alemães se preparavam para partir a conselho da sua legação, a qual teria indagado também da possibilidade de comboios especiais para Madrid. Dias depois, todos os rumores se confirmaram e a Alemanha declarou guerra a Portugal, no dia 9 de março de 1916.

A maioria dos navios apresados foi rebatizada e acabou ao serviço de Inglaterra. Muitos foram depois afundados por submarinos alemães.

Ao todo foram apresados 72 navios em todos os territórios portugueses, da Índia a África, ilhas e continente. Portugal acabou por ficar com embarcações que totalizavam 85.208 toneladas, 35 por cento do total.

Dois meses depois do apresamento e apesar do que afirmara o Governo, o uso dos navios estava ainda longe: afinal havia transportes mas faltava a carga…

A Inglaterra comprometeu-se a apoiar o esforço de guerra, incluindo a formação e manutenção de um corpo expedicionário e um empréstimo financeiro. A linha de crédito assim aberta era de 15,6 milhões de libras em 1918, de acordo com o historiador António José Telo.

Em 1925 a dívida crescera 45,5 por cento para os 22,7 milhões de libras, devido a juros acumulados e ao não pagamento de amortizações. Vinte anos depois da guerra ainda se pagavam indemnizações e acertavam contas. A participação na guerra ficou cara a Portugal.