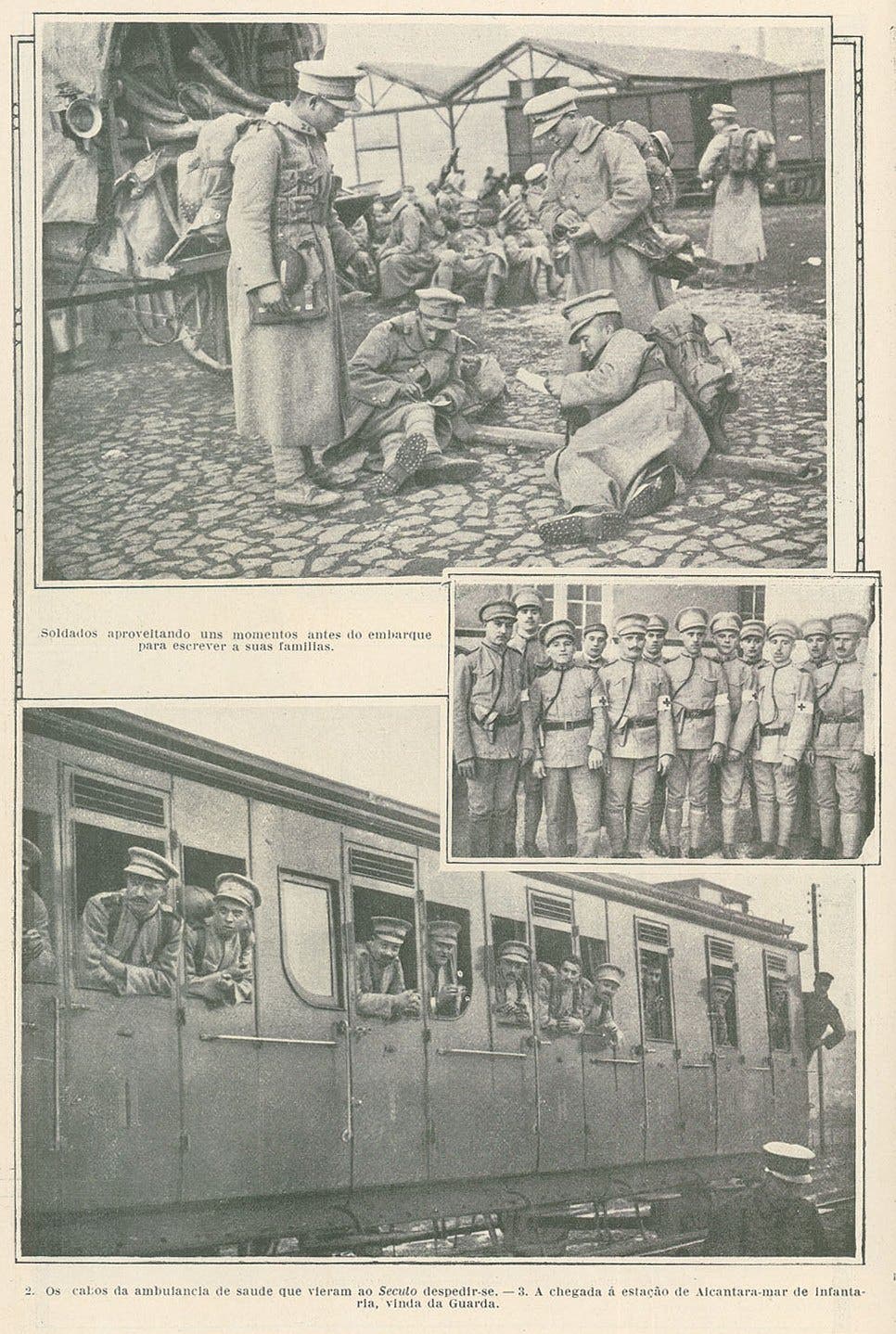

Ninguém como o historiador Filipe Ribeiro de Menezes se debruçou até agora, de forma atenta e sistemática, sobre as cartas dos soldados portugueses para as suas famílias. Nelas respira a visão de uma guerra com piolhos, com doenças, com mutilações, com frio, que ficou sempre a faltar nos relatos republicanos e pós-republicanos. No âmbito do documentário "Portugueses nas trincheiras", de Sofia Leite e António Louçã, a RTP entrevistou o historiador.

Pergunta: Filipe Menezes, estudou exaustivamente a correspondência censurada dos soldados portugueses. O que é que lá encontrou?

Resposta: O que se encontra nas cartas censuradas é sobretudo uma grande vontade de não estar nas trincheiras. E é por isso mesmo que essas cartas são censuradas, porque criariam depois em Portugal um grande mal estar. Mas os soldados, queixam-se de algumas coisas que todos os soldados, na guerra, se queixavam.

Claro: do perigo, do inimigo, do frio, da fome, da alimentação, da mudança que lhes tinha acontecido. A vida deles tinha sido transformada.Mas queixam-se também - e aí eu acho que o Corpo Expedicionário Português diferia dos exércitos que o rodeavam, do exército britânico, do exército francês - de uma falta de conhecimento da missão.

Um soldado francês sabia perfeitamente por que é que estava nas trincheiras. Estava a defender o seu país, que tinha sido invadido. Os soldados britânicos também o sabiam, tinha-lhes sido explicado, eles entendiam perfeitamente porque é que lá estavam.

O exército português era diferente. Os oficiais não concordavam. Percebiam por que é que estavam em França, mas muitos deles não concordavam. E essa dúvida transmitia-se depois aos soldados, para quem a presença nas trincheiras, perante este poderosíssimo exército alemão, era uma calamidade, era uma tragédia pessoal que lhes tinha sucedido.

P.: Esssa dúvida transparece nas cartas?

R.: O que se vê nas cartas é uma enorme tristeza, algum sentimento de revolta por vezes, e o desejo muito, muito grande de voltar a Portugal, sabendo porém que só volta a Portugal quem está ferido, quem está doente, quem está inválido.

Uma das diferenças, uma das outras diferenças entre os soldados portugueses e os franceses e britânicos é que os soldados portugueses não tinham licença, não podiam voltar a Portugal, e por isso sabiam que até a guerra findar eles não poderiam voltar a casa (o mesmo não sucedia com os oficiais, esses sim podiam voltar de tempo em tempo, mas os soldados não).

Sabemos sempre que há um cuidado especial dos soldados quando escrevem para as suas famílias, não as querendo chocar, não as querendo assustar, mas nem sempre isso é possível e às vezes o que eles sentiam e o que os angustiava está presente nas cartas, por essa razão mesmo eram travadas, as cartas eram todas lidas por oficiais e algumas ficavam pelo caminho e encontram-se no Museu Militar.

P.: Os soldados que escrevem essas cartas ou que pedem que lhas escrevam, eles queixam-se também do tratamento que recebem? Queixam-se também de outras pessoas, e de hierarquias dentro do exército?

R.: Curiosamente, nós sabemos que no exército português da altura as relações entre oficiais, sargentos e soldados eram más. E uma coisa que chocava bastante, por exemplo, os oficiais britânicos, aqueles que faziam a ligação entre o comando britânico e as unidades portuguesas era o tratamento dos soldados por parte dos oficiais, que não tinham a tradição, ou a prática, de cuidar bem dos seus soldados. Não fazia parte da missão como eles entendiam.

E, sendo esse o caso, as relações eram sempre tensas. Mas isso era a norma. Curiosamente não é na correspondência dos soldados que nós encontramos queixas sobre tratamento. É nas cartas, também elas censuradas, de oficiais subalternos.

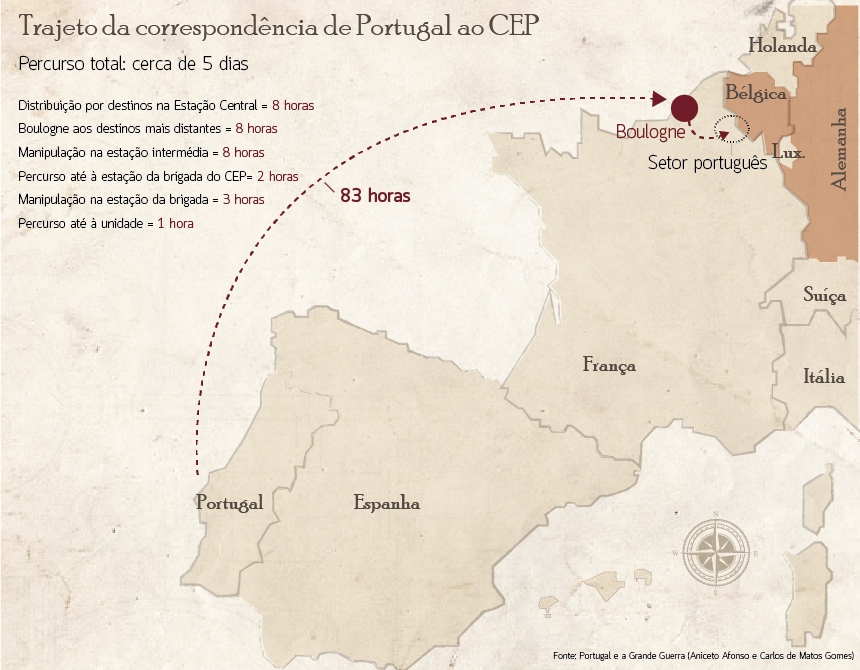

Do que é que eles se queixam? Sobretudo da questão da licença, mais uma vez, porque são preteridos porque alguém que estava em França há menos tempo pode voltar a Portugal mais depressa. Queixam–se da lentidão de correspondência que chega de Portugal: era muito importante receber as cartas que vinham da família. Queixam-se de que estão nas trincheiras e os outros não estão e por várias razões.

P.: Não transparece ocasionalmente em algumas dessas queixas um conteúdo ou uma conotação política?

Tudo o que fosse uma questão pessoal era politizada, por isso tenentes e capitães queixam-se de estarem nas trincheiras e outros não estarem por razões politicas, porque estão a ser favorecidos pelo comando ou por pessoas com influência junto do governo. Queixam-se de que alguém recebeu um louvor ou uma condecoração e eles não, mais uma vez por razões politicas.

As queixas sobre o CEP, o Corpo Expedicionário Português, sobre a sua organização e sobre o comando, aparecem não nas cartas dos soldados, em que há um enorme fatalismo, mas sim nas cartas dos oficiais, elas também censuradas, às vezes por oficiais superiores, outras vezes interceptadas pelos serviços de correio francês e britânico (para fugirem à censura militar, eles iam até uma vila mais próxima e punham as cartas no correio na esperança de que chegasse a Portugal sem ter sido interceptada).

P.: Para além das queixas relativamente ao corpo de oficiais, não existem outras também relativamente, por exemplo, ao relacionamento com o corpo médico?

R.: Não tanto, não que eu tenha visto. Na correspondência, havia por vezes queixas sobre a população civil, sobre os soldados britânicos, sobre tudo aquilo que os cercava, mas curiosamente, sobre o funcionamento do exército e das estruturas do CEP, aí as queixas eram mais reduzidas.

Por exemplo, as queixas sobre a qualidade da alimentação. Eles recebiam a alimentação que era sobretudo destinada ao exército britânico que os rodeava. Por isso não comiam o que estavam à espera de comer, mas não comiam necessariamente mal, provavelmente até, do ponto de vista nutritivo, talvez melhor do que comiam quando estavam em Portugal. Mas era uma comida diferente à qual não estavam acostumados.

Queixavam-se do frio, queixavam-se do tempo, da chuva, da lama, dos piolhos, das ratazanas de tudo aquilo que os cercava nas trincheiras. Mas eles estavam acostumados, dá-me ideia, a serem maltratados dentro do exército. Por isso, serem maltratados em França, em Africa, ou em Portugal era a sorte que eles sabiam que lhes esperava.

P.: Se tivéssemos de escolher entre todas essas queixas - qualidade da alimentação, piolhos, ratazanas, gozo de licença -, qual lhe parece que seria o principal factor de desmoralização da tropa portuguesa?

R.: As cartas são uma fracção relativamente pequena de todas aquelas que foram enviadas pelo CEP. A questão central era a distância e a licença e a injustiça. Porque era uma injustiça o facto de os oficiais poderem voltar a Portugal e de os soldados não poderem fazê-lo. Essa era a questão principal, que afectava os soldados e da qual eles mais se queixavam.

P.: Ainda uma última pergunta sobre a correspondência censurada: disse-nos que uma parte dessa correspondência era de sargentos de suboficiais. Há uma outra parte que, sendo de soldados, é duvidoso que tenha sido escrita por eles próprios. Em que medida é que vê aí o dedo da pessoa a quem foram dadas para escrever? Ou era verdadeiramente o que os soldados diziam para ser escrito?

R.: Eu acho que, nesse sentido, as cartas censuradas são as mais genuínas. Há casos em que a escrita, a ortografia, a gramática, é toda péssima, mas estamos perante aquilo que o soldado queria que fosse transmitido à família. A raiva, a frustração, o tédio, tudo, aí nesses casos é realmente o que o soldado quer transmitir.

Não são cartas de rotina, ele não está a dizer por cá tudo bem, a alimentação óptima, os alemães uns cobardes, vamos ganhar isto de um dia para o outro, e daqui a uns meses estou em casa. Não é de nada disso que se trata.

P.: Passamos agora para um outro tema. Que impacto é que tinha na retaguarda, junto das famílias, junto da opinião pública, o conjunto de notícias que ia chegando da frente?

R.: Isso é mais difícil de saber, porque a imprensa era censurada durante a guerra. Por isso o debate sobre a guerra não é conduzido com base nessa correspondência. O impacto é limitado.

Muito mais importantes são os relatos que chegam dos oficiais junto de outros oficiais em Portugal ou daqueles oficiais que tinham ligações politicas, alguns dos quais eram deputados. As informações que eles dão em correspondência, essas sim, têm um impacto enorme.

P.: E que impacto, concretamente, têm as informações veiculadas pelos oficiais sobre acontecimentos como o golpe de Sidónio Pais?

R.: Em Dezembro de 1917 o parlamento ia reabrir e esperava-se a chegada dos deputados militares. Aí a imprensa discutia isso abertamente: que iam impor uma grande mudança politica no país, que iam usar o seu prestígio de deputados por um lado e combatentes por outro para impor um novo governo talvez, ou pelo menos uma politica de guerra muito diferente; ou para tentar constituir uma verdadeira união sagrada, que era a expressão da altura, para que o governo não fosse só de um partido - Partido Republicano Popular, Partido Democrático -, mas que fosse de todos.

As divisões politicas estavam a minar o moral do CEP. Por isso tem mais influência a palavra de alguns oficiais, que eram escutados pela classe politica, do que propriamente dos soldados.

P.: Como se explica toda essa indiferença relativamente ao estado de espírito das tropas?

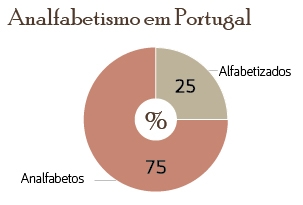

R.: Temos de lembrar que esses soldados provavelmente analfabetos que constituíam o CEP não eram verdadeiros cidadãos, não tinham direito de voto, e provavelmente as famílias deles também não tinham. Por isso viviam à margem da vida politica da República. Eram cidadãos segundo a lei mas não votavam e não havia uma transmissão de opinião entre a classe politica e a grande parte da população.

R.: Temos de lembrar que esses soldados provavelmente analfabetos que constituíam o CEP não eram verdadeiros cidadãos, não tinham direito de voto, e provavelmente as famílias deles também não tinham. Por isso viviam à margem da vida politica da República. Eram cidadãos segundo a lei mas não votavam e não havia uma transmissão de opinião entre a classe politica e a grande parte da população.Por muito que os soldados se queixassem, ninguém os iria ouvir. Talvez os oficiais tivessem sorte de ter um tenente ou um capitão ou um capelão militar que os escutasse e que tentasse aliviar o sofrimento. Mas em Lisboa, em Portugal, ninguém os iria escutar, e ninguém iria agir de acordo com as queixas deles.

P.: As notícias dos acontecimentos políticos que se davam entretanto em Portugal chegavam à frente de alguma maneira, apesar dessa lentidão da correspondência que nos falou há pouco?

R.: Chegavam através da imprensa, chegavam através correspondência, mesmo com atraso. A correspondência que ia de Lisboa para os soldados, ou que ia de Portugal para os soldados, também era censurada e às vezes encontramos cartas a dizer precisamente o que é que se está a passar em Portugal.

E havia um vaivém constante de oficiais, que vinham a Portugal de licença, que vinham de comboio, através da Espanha, que voltavam de comboio. Por isso, num espaço de 36 horas as notícias do que acontecido em Portugal sabiam-se nas trincheiras. Há um vaivém de gente entre Portugal e as trincheiras.

P.: Passamos para o último tema sobre o relacionamento entre a tropa portuguesa e o comando britânico, e a tropa britânica com que convivia. O que é que tem a dizer-nos sobre isto? Como era esse relacionamento?

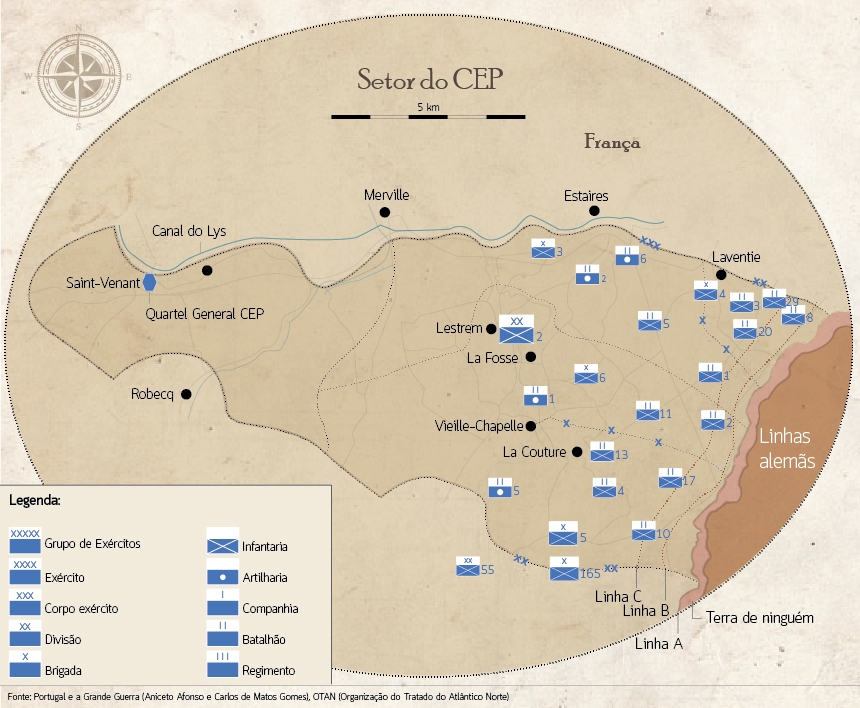

R.: Entre soldados, havia uma certa rivalidade, havia por vezes uma falta de entendimento, mas as coisas tendiam a resolver-se. Havia várias alcunhas que os soldados de um país tinham para os soldados do outro. Mas uma vez estabelecido o sector português, no Verão de 1917, consolidado o sector do CEP, há um comunicado português, há frente portuguesa, aí o contacto torna-se mais reduzido.

Onde havia maiores dificuldades era mais uma vez a nível de oficiais. Esta era a geração do ultimato britânico. A questão do relacionamento com a Grã-Bretanha estava presente no espírito de todos os oficiais. E o próprio projecto de participação portuguesa na guerra tem por base o desejo de transformar esse relacionamento.

P.: Não é contraditório Portugal invocar constantemente "a mais velha aliança do mundo, e a o mesmo tempo querer intervir na Guerra para transformar o relacionamento com o Reino Unido?

R.: O João Chagas, que era o ministro português em Paris, diz que paradoxalmente o nosso inimigo nesta guerra é a Inglaterra, temos que nos afirmar perante a Inglaterra temos que demonstrar a nossa força e a nossa capacidade para que os ingleses nos passem a tratar de igual para igual.

E esse era um sentimento que se fazia sentir bastante entre os oficiais portugueses. Sempre que era tomada uma decisão contrária aos seus interesses, ao que eles pensavam serem interesses do CEP, viam essa decisão do comando britânico como mais uma vez os ingleses a tentarem subalternizar os portugueses, mais uma vez estão a tentar afirmar o poder que detêm sobre Portugal.

Enfim, do ponto de vista dos soldados, o relacionamento ao fim de contas é normal, não é melhor nem pior do que o relacionamento entre franceses e britânicos ou entre britânicos e belgas por exemplo. Entre oficiais aí sim, as diferenças são grandes e com uma grande carga politica e histórica do ponto de vista dos portugueses.

P.: À luz dessa atitude mais geral, como se deve interpretar o comportamento do comando britânico no episódio marcante de La Lys?

R.: Desde o Outono de 1917 que o comando britânico vinha a alertar o Governo britânico para o facto de o sector português constituir um ponto fraco na linha da frente, por muitíssimas razões.

E, se o Governo de Afonso Costa e Norton de Matos como ministro da Guerra não aceita uma redução da frente portuguesa, o Governo de Sidónio Pais já tem outra atitude. Sidónio Pais quer colaborar com os ingleses porque sabe que o que os ingleses querem é a frente portuguesa, o que o ajuda a ele Sidónio Pais politicamente.

P.: Então, paradoxalmente, Sidónio Pais acaba por ir mais ao encontro das pretensões concretas dos Aliados do que foram os Governos anteriores, mais aliadófilos?

R.: Em 1918, nos primeiros dias de 1918, Sidónio Pais aceita uma remodelação do CEP, que passa por ter só uma divisão na frente e uma na retaguarda, e passa por o general Tamagnini funcionar como uma espécie de inspector-geral das tropas portuguesas.

A divisão portuguesa na frente de combate fará parte, segundo este novo entendimento, de um corpo de exército britânico e estará sob as ordens de um oficial britânico. Sidónio Pais concorda e ordens são dadas nesse sentido.

P.: Qual é a situação da guerra, em termos mais globais, quando são dadas essas ordens?

R.: No inicio de 1918, a Rússia já bolchevique abandonou a guerra e o comando aliado, vários comandos aliados, sabiam que grande parte do exército alemão que tinha estado na frente de leste a combater a Rússia iria agora para a frente ocidental por isso esperavam-se grandes embates, grandes batalhas.

E não era altura de começar a redimensionar as frentes sobretudo porque a frente portuguesa nessa altura era um sector bastante estável, sem grande agitação.

Em Março dá-se a primeira ofensiva alemã, os franceses começam a recuar em direcção a Paris, os britânicos em direcção à Mancha - momento de grande pânico. Também não é altura para estar a substituir as divisões do CEP. Todas as reservas são enviadas para o ponto central, o ponto nevrálgico da batalha.

P. Quando são, afinal, postas em prática as ordens para avançar com a remodelação?

R.: Só depois no início de Abril é que finalmente o acordo entre portugueses e britânicos sobre o futuro do CEP pode ser posto em prática. E a primeira divisão portuguesa, que estava na Flandres há mais tempo, recua, não toda, mas grande parte da divisão vai para as linhas de retaguarda e a segunda divisão, com algumas com algumas unidades também da primeira, que fica a ocupar o mesmo espaço na linha da frente.

Isto passa-se nos primeiros dias de Abril, a retirada da primeira divisão. O General britânico comandante desse corpo do exercito faz uma visita às tropas portuguesas, e não gosta do que vê. A segunda divisão está desfalcada, está desmoralizada, as trincheiras estão em muito mau estado.

Tinha começado a haver o maior bombardeamento das trincheiras, quer da divisão portuguesa quer das britânicas que a cercavam, já em preparação da ofensiva que aí vinha e o general Hacking chega à conclusão que mesmo a segunda divisão vai ter de recuar e marca-se então a substituição da divisão portuguesa para o dia 9 de Abril.

P.: Essa é precisamente a data da irrupção de forças alemãs no sector português. Os alemães teriam conhecimento prévio dos planos de recuo?

R.: Se os alemães sabiam dessa data ou não, nunca ninguém conseguiu averiguar. Mas, enfim, é uma grande coincidência. Precisamente porque estava a haver uma maior intensidade dos combates nessa frente, pode-se ter dado que algum soldado ou britânico ou português, algum oficial que soubesse o que se ia passar, tenha sido feito prisioneiro, não sabemos se essa informação passou.

Mas o que de facto acontece é que a 9 de Abril, às 4h15 da manhã, começa a ofensiva que num espaço de poucas horas vem dizimar o que restava na frente do CEP. Numa questão de 4 ou 5 horas, a segunda divisão é desbaratada. Durante a batalha em si, não há nada que ou o comando britânico ou mesmo o comando português possa fazer pelas tropas.

P.: A que se deve esse descalabro?

R.: Os alemães atacavam em 1918 duma maneira nova, já um prenúncio quase da Blitzkrieg da Segunda Guerra Mundial. Concentram o poder de fogo nos pontos nevrálgicos da frente, nos postos de comando, nos postos de comunicação, nas trincheiras de comunicação.

Já não é o ataque contra todos, e as unidades que avançam são unidades extremamente móveis, com poder de fogo e sobretudo com iniciativa, que era o que dantes, em 1914, até 1917, os soldados e os cabos e sargentos e mesmo tenentes não tinham: iniciativa.

Agora não, eles avançam, se encontram resistência dão uma volta, vão por trás, e a ordem é sempre de continuar a avançar, e é um modo de atacar que os portugueses, que já tinham alguma experiência nessa altura da guerra das trincheiras, desconhecem por completo. E são surpreendidos.

P.: Como é que estas alterações dramáticas se reflectem no tom da correspondência dos militares portugueses?

R.: O que lemos, seja na correspondência, seja nos diários, seja nas memórias de soldados e oficiais portugueses, é a confusão completa. Ninguém sabe o que é que se está a passar, porque as linhas de telefone foram cortadas, os estafetas não chegam ao ponto para onde são enviados. Há fumo, há gases, há explosões constantes, ninguém sabe o que é que se está a passar. Por isso está toda a gente isolada.

Uma vez iniciada a ofensiva, quer os oficiais portugueses a nível de batalhão, de regimento, de divisão, quer ao nível superior os britânicos, não fazem a mais pequena ideia do que é que se está a passar no sector do CEP. Só quem lá está é que sabe.

P.: Por que é que a frente portuguesa tinha sido tão estável até essa altura?

R.: A frente portuguesa foi estável em 1917 porque, do ponto de vista alemão, a frente que mais interessa esse ano é a frente Leste. Todos os ataques alemães em 1917 são feitos contra a Rússia com pleno processo de derrocada da Rússia, que, claro, estava num processo revolucionário também e sem prestar grande atenção ao que passava na frente e sem meios para derrotar os alemães.

E quando o CEP chega à linha da frente, as ofensivas que são feitas pelos aliados não passam pelo sector do CEP. Os franceses atacam num sitio chamado Chemin des Dames, que é a ofensiva do general Nivelle, que falha e que dá lugar a depois a uma série de motins.

P.: Que tipo de motins?

R.: Motins muito, muito, sérios, dentro do exército francês que depois pára. Já não pode passar pelas ofensivas, porque sabe que o moral das tropas está muito em baixo.

Os britânicos atacam noutro sector da frente e é a terceira batalha de Ypres, a que os britânicos tendem a chamar Passchendaele. O CEP estava num sector relativamente calmo, sem ataques de uma parte ou de outra e pode ser muito bem o caso que os ingleses tinham decidido que assim seria, mas dá-me ideia que não. Dá-me ideia que decidiram atacar noutro sector porque acreditavam que esse sector seria aquele que conduziria à vitória.

P.: Da visita do general britânico às trincheiras portuguesas, ou de outros contactos de oficiais britânicos com a tropa portuguesa resultaram também relatórios, o que é que se diz nesses relatórios?

R.: Os relatórios falam na relação oficiais-soldados, que é algo que choca os ingleses sobretudo porque o exército inglês já não era aquele pequeno exército profissional de 1914, também já era um exército de massas. Por isso os oficiais britânicos e os soldados britânicos eram civis em uniforme e não entendiam como é que num exército era possível haver o relacionamento que havia no exército português.

Sentiam a desmoralização quer de oficiais quer de soldados. Chocava-os o estado das trincheiras, enfim uma trincheira nunca poderia ser uma coisa limpa, mas também não tinha de ser necessariamente suja e ficavam chocados com o estado sanitário das tropas, das trincheiras, das fortificações. Eles interpretavam o estado sanitário das trincheiras até como uma indicação do potencial militar das tropas.

P.: A má impressão dos oficiais britânicos nesses contactos não afecta ainda mais negativamente a sua confiança no CEP?

R.: Este não era um exército como eles o conheciam, esta não era a maneira de fazer a guerra que os ingleses queriam ver no seu sector. Não há necessariamente referências a coragem, mas o que há é a ideia de que no momento decisivo - e de certa forma tiveram razão -, esta parte não estará a altura dos acontecimentos.

E essa ideia nota-se não só nos relatórios, mas também nas memórias escritas e publicadas de oficiais e soldados britânicos, que ás vezes fazem referências en passant às tropas portuguesas que nos chocam hoje em dia.

P.: Em que memórias, por exemplo?

Estou a pensar por exemplo no livro “Good-Bye to All That”. São as memórias do escritor inglês Robert Graves, autor por exemplo de “Eu Claudio“, que diz que num dia em que não tinham mais nada que fazer decidiram classificar o estado das trincheiras, o estado de limpeza. Diziam que as mais limpas de todas eram as do exército britânico, das unidades inglesas do exército britânico e das unidades protestantes do exército alemão.

E depois havia uma ordem. Eles diziam, "por questão de princípio pusemos os franceses em último". Mas na realidade as piores trincheiras eram as das tropas norte africanas, do exército francês e das tropas portuguesas. E as tropas norte africanas do exército francês eram como os franceses. Mas o CEP fazia parte do sector britânico, da frente britânica, e era visto por isso mesmo com grande desconfiança.

P.: Houve também motins no exercito português à semelhança daqueles que nos referiu do exército francês?

R.: Houve, sabemos de alguns motins. Um, curiosamente em Inglaterra, numa unidade de artilharia que estava em fase de treino e aprendizagem em 1918. E depois há uma serie de motins, mais sérios, que ocorrem já depois do 9 de Abril.

Há uma situação confusa durante o Verão de 1918, sobre o que se vai fazer com o que resta do CEP. E alguns oficiais decidem tentar reconstituir, se não o CEP, pelo menos algumas unidades, mesmo que seja ao nível de batalhão, que possam subir mais uma vez à frente, que mais uma vez haja um sector português onde flutue a bandeira de Portugal, por pequeno que seja. E quando anunciam às tropas este seu intento, aí sim, há motins que tem de ser reprimidos.

P.: Se a censura militar da época silenciava esses motins, como podemos saber da sua existência?

R.: Temos notícia desses motins, por exemplo nas memórias de um oficial, Augusto Casimiro, que é uma figura bastante importante neste período, muito empenhado na reconstituição do CEP, porque ele vê toda a experiência sidonista como uma enorme traição aos interesses de Portugal, e da Republica - uma mancha sobre a honra de Portugal, o facto de já não haver tropas portuguesas. E segundo ele tem de haver um sacrifício, essa desonra que foi o período sidonista tem que ser expiada. Portugal tem de voltar ás trincheiras.

Só que os soldados portugueses já não estão de acordo, não sabiam porque tinham vindo, tiveram de passar pelos horrores das trincheiras e pela derrocada do 9 de Abril, e agora queriam voltar para casa. E o facto de haver alguns oficiais imbuídos de um grande patriotismo, de um grande sentimento de republicano, não tinha nada a ver com esses soldados. Eles não queriam voltar para a frente e aí sim há uma serie de motins.

Segundo Augusto Casimiro, nas suas memórias, estes batalhões chegaram à frente de batalha precisamente em Novembro de 1918 quando termina a guerra. Por isso nunca tiveram a oportunidade de se bater mais uma vez com os alemães. Mas, diz Augusto Casimiro, salvou-se a honra porque voltaram à frente de batalha e Portugal pôde redimir-se graças a esses oficiais republicanos. À custa dos motins que entretanto tinham acontecido com as tropas que não queriam partilhar dessa expiação, desse último sacrifício.

P.: Voltando um pouco atrás, à "batalha de La Lys". Havia do lado português o sentimento de ter sido sacrificado pela estratégia do comando britânico?

R.: Nunca encontrei referências a tal sentimento. O que há é a sensação nascida no campo de batalha e que depois se torna um pouco a história oficial da batalha de La Lys, segundo a óptica portuguesa de que os britânicos, no flanco esquerdo e no flanco direito, cederam primeiro e que por isso a frente portuguesa que estava a resistir foi cercada, há essa sensação.

Eu acho que isso se explica muito facilmente porque precisamente os alemães, como qualquer exército que esteja a atacar, ataca no ponto em que se passa de uma unidade para outra, por isso os dois pontos em que a segunda divisão portuguesa se encontrava com as divisões britânicas que a flanqueavam são o ponto principal de ataque. E por isso cedem portugueses e cedem britânicos.

Mas, para o grosso então de quem estava na primeira linha ou na segunda linha, de repente aparecem alemães pelos flancos e há um grito que aparece sempre nestas alturas, que é: "estamos cercados, fomos abandonados, os ingleses fugiram". Mas provavelmente nas trincheiras inglesas está-se a dizer a mesma coisa dos portugueses.

P.: E no entanto, aparentemente, os relatos mais impressivos sobre reacções de pânico são os que fazem militares britânicos sobre as linhas portuguesas.

R.: Há um oficial britânico que nos anos 30 escreve um livro chamado “The Man I Killed”, quase uma lavagem de consciência da parte dele, agora pacifista empenhado em que a Grã-bretanha não combata mais, não participe noutra guerra europeia, e diz que uma das piores coisas que teve de fazer, no seu tempo como oficial, durante a Primeira Guerra Mundial foi ordenar que as metralhadoras da sua unidade abrissem fogo sobre as tropas portuguesas que estavam em debandada, para travar a debandada para os forçar a lutar, a combater mais uma vez.

Esse livro é publicado nos anos 30 e causa uma grande celeuma em Portugal, há muitas cartas escritas à imprensa a negar que tal facto tivesse sucedido. Todo o livro é recheado de horrores, dos horrores da Primeira Guerra Mundial, e este é apenas um episódio que ocupa uma ou duas páginas no livro, por isso não havia razão, não fazia mais uma vez parte de um complô britânico antiportuguês. Mas é um episódio chocante de qualquer forma.

P.: Que comentários é que houve de oficiais alemães que sejam conhecidos sobre o comportamento das tropas portuguesas?

R.: Não há muitos porque realmente o CEP era uma gota de água era um pequeno obstáculo a ultrapassar. Fala-se na facilidade com que os ataques contra os portugueses decorreram. Mas, como eu já disse, fala-se no Exército português porque era ligeiramente diferente do britânico. Se fosse uma unidade britânica que estivesse no lugar do CEP ela também teria sido varrida do campo de batalha.

Por isso, cada vez que era publicado um livro de memórias de um general alemão em que houvesse uma referência pouco elogiosa em relação aos soldados portugueses havia uma grande revolução, quase uma manifestação de desagrado, cartas eram escritas ao oficial em questão, uma grande campanha de imprensa para lavar o nome do Corpo Expedicionário Português.

Mas eram comentários que não eram escritos para insultar era uma mera descrição do que tinha acontecido. Atacamos aqui por acaso havia uma divisão portuguesa e em 4 ou 5 horas o ataque acabou e passamos em frente e atacamos quem estava a seguir. Não há o desejo de ferir, não há o desejo de magoar há uma simples constatação da facilidade como que o ataque ocorreu.

P.: Num balanço global, o regime republicano conseguiu o que pretendia com a sua intervenção da Guerra?

R.: Sobretudo o que é importante ter em conta, quando olhamos para os acontecimentos de 1918 e sobretudo de Abril de 1918, o importante a ter em conta é que o Exército português, o Corpo Expedicionário Português, era uma gota de água no oceano da frente de batalha, e que havia plena consciência em Portugal de que esse era o caso.

Os portugueses na Flandres não poderiam ganhar uma batalha, nem perder uma batalha. Eles poderiam todos desaparecer num dia, como quase aconteceu a 9 de Abril.

Havia porém a noção de que para ser realmente útil aos aliados e para contribuir de forma decisiva para a vitória Portugal poderia ter feito outras coisas.

P.: Que outras coisas?

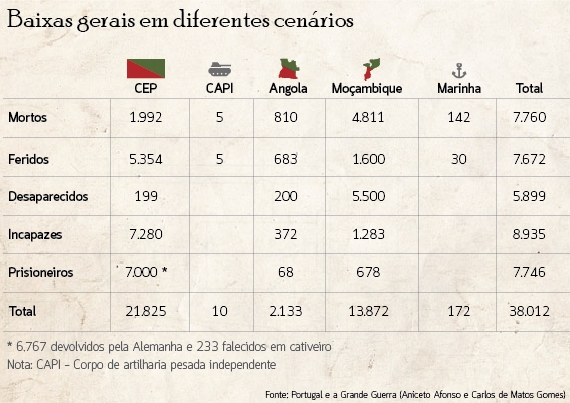

R.: Algo de que não falamos hoje é das campanhas de África. Morrem muito mais portugueses nas várias campanhas de Moçambique entre 1916 e 1918 do que na Flandres. E morrem mais por causa, mais de uma vez, da desorganização do Exército. A maior parte dos portugueses em África morre de doença e não morre de ferimentos em combate.

Talvez tivesse sido muito mais útil para os Aliados Portugal empenhar-se a fundo na campanha contra o Tanganica alemão do que enviar mais uma ou duas divisões para onde elas não eram necessariamente precisas.

P.: Qual era a importância do Tanganica no balanço geral da guerra?

R.: Onde os aliados precisavam de um grande contributo era em África, para derrotar as forças alemãs lideradas pelo mítico general von Lettow-Vorbeck, que teve de ser informado em Novembro de 1918 que tinha perdido a guerra. Ele não sabia, pensava que ainda estava a ganhar a guerra. Aí sim os portugueses podiam ter desempenhado um papel de grande importância.

Portugal quis fazer tudo, os governos da "União Sagrada" quiseram fazer tudo, quiseram combater em África, fizeram-no mal; quiseram combater em França, fizeram-no mal também. Talvez tivesse sido mais fácil, e talvez tivesse trazido visibilidade que eles tanto desejavam e o apreço que eles tanto desejavam, se o investimento na guerra de África tivesse sido maior.