A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) estima que o número de vítimas mortais da violência sectária entre agosto e setembro deste ano seja de 6700 pessoas, incluindo 730 crianças. Um número bastante superior aos números oficiais do exército de Myanmar, que reconhece apenas a morte de 400 “terroristas”.

É uma estimativa inédita com base em inquéritos a mais de 11 mil Rohingyas refugiados no Bangladesh e que ultrapassa largamente os números oficiais de 400 mortos, até agora o único balanço conhecido.

Mas os Médicos Sem Fronteiras admitem, no entanto, que este balanço é conservador e “subestima” o número real de vítimas mortais na sequência da perseguição étnica.

“Não inquirimos todos os campos de refugiados do Bangladesh. Além disso, estes inquéritos não contam com as famílias que nunca conseguiram sair de Myanmar”, refere Sidney Wong, da organização internacional.

A organização teme ainda que o difícil acesso da ajuda humanitária à cidade Maungdaw, em Rakhine. “Tememos o destino dos Rohingya que ainda não conseguiram sair de lá”, acrescenta a responsável.

Até à data, nenhuma estimativa de vítimas mortais foi avançada pelas Nações Unidas.

Segundo os números recolhidos pela organização, 71,7 por cento das mortes registadas foram causadas por atos de violência, ou seja, pelo menos 6700 mortes, entre as quais pelo menos 730 crianças com menos de cinco anos.

“Quase todas as famílias de Rohingyas teve um ou mais membros mortos pela violência”, refere Mohammad Zubir, professor que trabalha com refugiados da minoria étnica no Bangladesh.

As estimativas apontam para 69 por cento de vítimas assassinadas por balas; nove por cento foram vítimas de queimaduras letais e cinco por cento de espancamentos.

Entre as vítimas com menos de cinco anos, 59 por cento das crianças foram mortas com balas, 15 por cento morreram queimadas, sete por cento foram espancadas e dois por cento morreram em explosões de minas.

“A amplitude e a natureza da violência que nos foi contada são terríveis. Contaram-nos que famílias inteiras foram mortas com as forças militares a trancarem casas antes de as incendiarem”, conta Sidney Wong.

De sublinhar que os números divulgados esta quinta-feira pelos Médicos Sem Fronteiras dizem respeito apenas a agosto e setembro, a primeira fase do êxodo para o Bangladesh que continua até aos dias de hoje.

De relembrar que a fuga em massa de Rohingyas deu-se após o mês de agosto, quando um grupo rebelde de militantes do ARSA (“Exército de Salvação dos Rohingyas”), pertencente a esta minoria, atacou várias instalações do Exército do Myanmar.

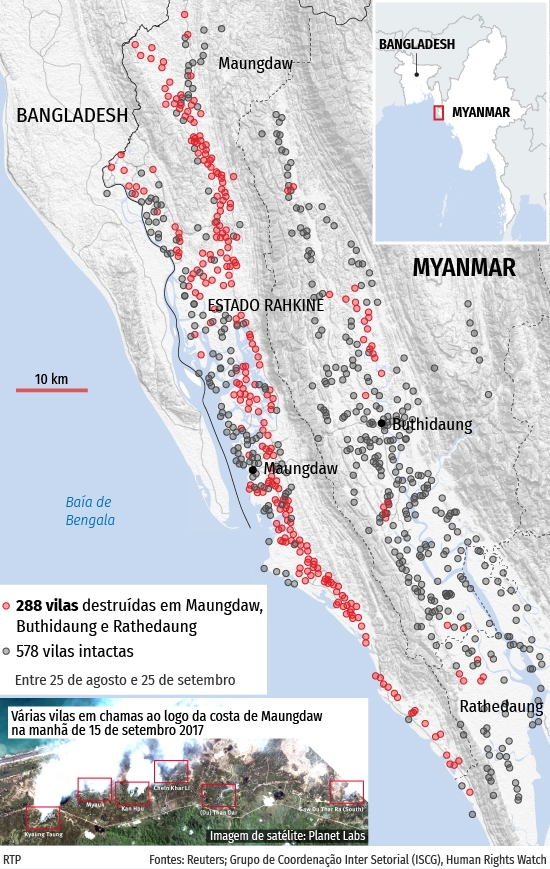

Em resposta, toda a população de Rohingyas foi alvo de uma brutal repressão militar. Desde então, mais de 620 mil pessoas fugiram da antiga Birmânia, sobretudo o estado de Rakhine.

“Acordo precoce”

Os relatos de violência e represálias contra civis são negados pelo Exército birmanês, que confirma apenas ter executado menos de 400 pessoas, todos “terroristas” da minoria étnica Rohingya, referindo-se aos militantes rebeldes da ARSA. Os restantes fugiram por livre vontade, garantem vários responsáveis.

Numa investigação interna conhecida em novembro, conclui-se que os soldados “não cometeram violência sexual nem mataram civis” e confirmam apenas ter disparado sobre uma multidão de Rohingyas que os atacavam, agindo nessa situação em “legítima defesa”.

“Os militares não prenderam, espancaram ou mataram pessoas nas aldeias”, pode ler-se ainda no mesmo documento, citado pela agência France-Presse. Segundo o Exército, o relatório teve por base o testemunho de mais de 2800 testemunhos da minoria muçulmana cuja independência não foi apurada.

Em dezembro, o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos considerou que existem “elementos de genocídio” contra os Rohingyas na antiga Birmânia e ordenou a abertura de uma investigação a nível internacional.

No final de novembro, depois de uma visita a Myanmar, o secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson considerou que a situação assume contornos de “limpeza étnica” e que o país assistiu a “terríveis atrocidades” por parte dos militares.

Também no final de novembro, Myanmar e Bangladesh anunciavam ter alcançado um acordo para o retorno de milhares de refugiados Rohingyas, chegados ao país nos últimos meses. Muitos destes refugiados encontram-se em espaços insalubres e em campos completamente lotados. Antes da recente onda migratória de agosto, o país já albergava cerca de 400 mil Rohingyas birmaneses.

Para os Médicos Sem Fronteiras, o acordo anunciado “parece ser prematuro”, até porque continuam a chegar relatos de violência sectária na região nas últimas semanas.

“Hoje, nada nos garante que os Rohingyas não serão novamente expostos à violência e a graves violações dos seus direitos caso sejam devolvidos à Birmânia”, enuncia o relatório.

Há várias décadas que o grupo étnico minoritário com raízes muçulmanas é alvo de perseguições e discriminação constante, num país de maioria budista. Ficaram confinados sobretudo a povoações no norte do Estado de Rakhine, perto da fronteira com o Bangladesh, e por isso são vistos como imigrantes “bengali” que operam uma ocupação territorial ilegal.

A discriminação chega ao ponto de lhes ser negada a cidadania ou a plena liberdade de movimentos ou de acesso a bens e serviços básicos.

Ao longo dos últimos anos, os Rohingyas têm lutado pelo reconhecimento da cidadania que lhes é negada pelo Myanmar, bem como pela plena liberdade de movimentos e de acesso a bens e serviços básicos: é-lhes negado o acesso ao mercado de trabalho, escolas ou hospitais, por exemplo.

A Amnistia Internacional considerou recentemente que se trata de uma situação clara de “apartheid”.