José Medeiros Ferreira (1942-2014) foi, além de ministro dos Negócios Estrangeiros, um investigador com créditos firmados, concretamente sobre a participação de Portugal na Primeira Grande Guerra. A entrevista que se segue, para o documentário "Portugueses nas trincheiras", de Sofia Leite e António Louçã, foi feita em 2008.

Pergunta: Prof. Medeiros Ferreira, que objectivos tinha a delegação portuguesa que foi enviada à Conferência de Paris?

Resposta: Como sabe, houve duas delegações, ou seja, dois chefes de delegação. A primeira foi chefiada por Egas Moniz, que era o ministro dos Negócios Estrangeiros de Sidónio Pais, de Dezembro de 1918 a Março de 1919. E a segunda pelo próprio Afonso Costa depois do restabelecimento da normalidade da República parlamentar, de Março de 1919 em diante.

Aliás Afonso Costa vai presidir à delegação portuguesa e nunca mais regressa à vida politica interna portuguesa.

P.: Afonso Costa trocou a chefia do Governo pela chefia da delegação à Conferência de Paris?

R.: Na minha leitura, ele tinha como objectivo trazer da Conferência de Paz resultados muito palpáveis do ponto de vista financeiro, material e político para o desenvolvimento da sociedade portuguesa.

Eu creio que desse ponto de vista é uma das explicações, a mais racional, para o facto de um homem com o poder político que tinha Afonso Costa na altura ter preferido ser o presidente da delegação portuguesa à Conferência de Paz do que estar em Lisboa, digamos, a formar governo.

P.: Não era, então, relacionada com as colónias a prioridade negocial da delegação portuguesa na conferência de Paris?

R.: Na Conferência de Paris, de maneira nenhuma. A minha investigação à base de documentos históricos, quer em Portugal, quer nos países aliados, nomeadamente na Grã-bretanha, França, Estados Unidos, demonstra que Portugal na Conferência de Paz irá perseguir objectivos de carácter eminentemente financeiro e material, a título, diríamos hoje, de procura de fundos estruturais.

Para mim está mais do que documentado e é uma leitura que eu assumo como, digamos, uma originalidade, se quiserem, desta investigação.

Porquê? Porque se nós formos ver os grandes documentos, ou seja, primeiro Sidónio Pais, Canto e Castro, depois a própria acção da delegação portuguesa em Paris, as grandes prioridades dos objectivos portugueses são, primeiro, o perdão da dívida de guerra por parte da Grã-bretanha (nós devíamos 20 milhões de libras).

Depois, havia o pagamento das reparações de guerra por parte da Alemanha, a disputa de uma percentagem significativa das indemnizações de guerra também a pagar pela Alemanha, a partilha da frota mercante que Portugal tinha apresado em Fevereiro de 1916 a pedido da Grã-bretanha.

P.: Que importância tinha a discussão sobre a frota mercante no contexto das reparações de guerra?

R.: Grande parte da negociação terá a ver com essa repartição da frota da Marinha Mercante e que é constituída pelos transportes marítimos do Estado em 1920 e que mais tarde, em 1924, vem dar origem em grande parte às grandes companhias de navegação portuguesas: Companhia Nacional de Navegação, Companhia Colonial de Navegação, Carregadores Açorianos, Empresa Açoriana de Navegação.

Tudo isto era em grande parte constituído por tonelagem que foi considerada boa presa pelo Estado português em 1916 e que, aliás, dá origem a declaração de guerra da Alemanha.

Portugal tinha entrado na guerra, formalmente, porque cedeu ao pedido de Londres, para considerar boa presa os barcos alemães, ou das potências centrais, surtos nos portos nacionais, e portanto essa lógica vai manter-se na Conferência de Paz.

P.: É conhecida a sua convicção de que essa lógica se mantém mesmo para além da Conferência de Paz, e, em certo sentido, até à actualidade.

R.: Para dar uma tradução contemporânea desses objectivos, de certa maneira nós estivemos na Conferência de Paz como hoje estamos na União Europeia: com grande interesse nas perspectivas financeiras da União Europeia, os quadros comunitários de apoio, os fundos estruturais.

Acho que essa nova leitura, se me permitem, dos objectivos portugueses na Conferência de Paz, de certa maneira é mais contemporânea, é mais moderna, e é mais verdadeira do que a anterior versão, que também obviamente tem alguma razão de ser.

P.: De que modo a prioridade financeira nos objectivos das duas delegações portuguesas à Conferência de Paris se repercutiu no tipo de avaliação feita das perdas sofridas por Portugal?

R.: Bem, em primeiro lugar há o relatório, um relatório muito interessante do futuro almirante Botelho de Sousa, que faz primeiro uma avaliação que diz respeito à Marinha Mercante.

E uma das primeiras conclusões e das mais pesadas é que 20% da Marinha de Comércio Portuguesa, como se dizia na altura, tinha sido afundada por submarinosalemães e portanto desse ponto de vista, em termos de reparações de guerra, apareciam à cabeça esses 20% da tonelagem nacional que haviam sido atingidos pela guerra submarina.

E depois há também obviamente os atentados aos bens dos portugueses em África, as mortes e o próprio esforço de guerra, cujo símbolo, volto a repetir, foi a necessidade de pedir os chamados suprimentos, ou seja, o empréstimo ao Banco de Inglaterra, chamada a dívida de guerra, que se vai cifrar em 20 milhões de libras.

Aí é que não há qualquer dúvida sobre a avaliação do esforço de guerra feito por Portugal, porque os 20 milhões de libras tinham sido emprestados pelo Banco de Inglaterra.

P.: Mas as outras avaliações de perdas e danos deviam ter uma margem de erro maior, não é?

R.: As outras avaliações para as reparações, os danos por exemplo que os submarinos alemães tinham causado no porto do Funchal, no porto de Ponta Delgada, os ferimentos, e as mortes que isso tinha causado, tudo isso nós podemos hoje em dia obviamente ter uma leitura histórica e ver que houve oscilações na estimativa.

Repare que isto são estimativas de algumas semanas após o Armistício, portanto é muito possível que a essas estimativas iniciais lhes faltassem dados, ou que tivessem sido feitas, digamos, para uma negociação. Vamos admitir isso.

Mas uma coisa é certa, os 20 milhões de libras que Portugal tinha pedido ao Tesouro britânico são mensuráveis e objectivos. A tonelagem da Marinha Mercante que tinha sido afundada pela guerra submarina ou por outros motivos derivados da guerra marítima cifra-se em 20% da tonelagem da Marinha Mercante Portuguesa. Portanto esses são dados muito objectivos.

Os dados que vão oscilar mais são aqueles que têm a ver com mortos, feridos, danificação de bens no território nacional, quer na metrópole, quer nas colónias. Esses sim vão variar um pouco conforme as circunstâncias.

P.: Que dificuldades se verificaram depois na passagem à prática do acordo sobre as reparações de guerra?

R.: Portugal é dos países que vão manter a Alemanha durante mais tempo nos tribunais internacionais sob fogo, no que diz respeito ao pagamento das reparações e das indemnizações. Portugal vai manter a Alemanha sempre sob pressão em tribunais arbitrais internacionais. O grande homem do ponto de vista jurídico é Barbosa de Magalhães, o professor da Faculdade de Direito de Lisboa.

A partir de uma certa altura há o sentimento de que a Alemanha não tem a capacidade produtiva suficiente para fazer face às, como se diz posteriormente, pesadas reparações e indemnizações que terá que pagar. O que é certo, é que Portugal é um dos países que não desiste.

Portugal vai manter sempre a Alemanha de 1920 a 1931 em situação de ter de responder às reclamações portuguesas. E desse ponto de vista Portugal, com a França e com a Bélgica, é dos países em que a diplomacia mais se empenha no pagamento das reparações e das indemnizações.

P.: A tal falta de solvência dos devedores alemães levou-os a fazerem uma parte do pagamento em espécie, com o Arsenal do Alfeite. Esse pagamento em espécie terá sido muito decepcionante para a parte portuguesa, que tinha as tais prioridades financeiras na negociação?

R.: Do mal o menos. O facto de ser pago em espécie, além do mais, atrapalhava as estimativas. Isso teve efeitos na avaliação do montante das indemnizações e reparações a fazerem-se. E também como se deve calcular, embora fosse positivo, não permitia ao Estado português deslocar esses recursos financeiros conforme o seu livre arbítrio.

Estou convencido por exemplo que um homem como Afonso Costa quando está na Conferência de Paz tem a perfeita consciência de que, se não consegue para Portugal recursos materiais e financeiros devidos ao esforço de guerra, a sociedade portuguesa irá criticar asperamente a entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial.

Quanto a mim foi um fenómeno que também levou a que no processo de ratificação se apresentasse a manutenção das colónias como o grande objectivo de entrada de Portugal na guerra.

P.: Essa leitura relativiza portanto, fortemente, o peso que tiveram os interesses coloniais como factor para a beligerância de Portugal ...

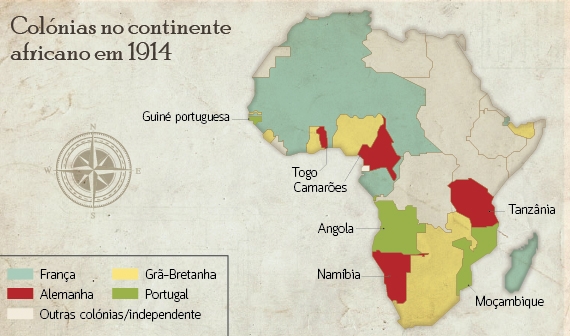

R.: Portugal empenha-se militarmente em África, nos teatros de guerra angolano e moçambicano. 1914 e 1915 são dois anos em que o empenhamento militar português se faz nos teatros coloniais.

Mas, se repararmos bem, nem Portugal, nem a Alemanha, acharam por bem declararem-se em guerra por causa dessas operações militares no teatro africano. Portugal manteve o seu embaixador em Berlim e a Alemanha manteve o seu embaixador em Lisboa. Portanto não houve desse ponto de vista qualquer quebra sequer de relações diplomáticas e muito menos qualquer declaração de guerra de uma das partes.

A partir de 1916, mais coisa menos coisa, as questões militares em Africa estão resolvidas porque obviamente a Alemanha, acossada no coração da Europa, não tinha um braço que pudesse sustentar de uma forma eficaz grandes operações militares ultramarinas.

E, quando Portugal chega à Conferência de Paz, a questão colonial está resolvida, mal se discute a questão colonial na conferência.

P.: As discussões que existem sobre temas coloniais são, digamos assim, meras notas de rodapé da conferência?

R.: No que diz respeito a Portugal, só houve alguns aspectos relevantes, como a restituição do chamado Triângulo de Quionga a norte de Moçambique. Tinha sido uma restituição, enfim, histórica, porque até 1894 o Triângulo de Quionga tinha pertencido a Portugal.

E de certa maneira o modo de administração das colónias, mas isso é uma parte que tem a ver um pouco com a influência britânica. Lord Miller tem grandes conversas com a delegação portuguesa sobre o melhor modo de administrar as colónias, nomeadamente Moçambique.

O próprio Sidónio Pais, o almirante Canto e Castro, logo de início dizem: "Nós não queremos nem mais um metro quadrado de território colonial". Isto é muito claro, na tal documentação que eu já tinha referido e que está transcrita nos livros que escrevi. Do ponto de vista do Estado não há qualquer reivindicação de novos territórios coloniais.

P.: Mas o Governo português não receava o contrário - isto é, que houvesse uma redistribuição do bolo africano em prejuízo do colonialismo português? Nunca chegou a esboçar-se uma redistribuição desse tipo?

R.: Também não há nenhuma pressão que se pudesse julgar politicamente agressiva em relação aos territórios portugueses, nem poderia haver. Se para um país que se manteve neutral, como foi a Holanda, que até tinha recebido o Kaiser Guilherme fugido da Alemanha, não há pressão para que a Holanda ceda as suas colónias, também pela mesma razão ou por maioria de razão não há nenhuma pressão especial em relação às colónias portuguesas.

A manutenção do Império Colonial está garantida pelas operações militares prévias à entrada de Portugal na guerra, não faz parte da agenda da Conferência de Paz.

P.: Se o tema das colónias foi secundário, ou subordinado, como se explica que ele tenha deixado essa imagem de tema prioritário, tanto para a entrada na guerra como para as negociações da Conferência de Paz?

R.: A tese de que, com a entrada de Portugal na guerra, nós conseguíamos manter o império colonial é uma tese típica para uma certa maneira legitimar internamente o esforço de guerra português.

Foi um esforço de guerra que teve 50.000 homens na Flandres, e que teve muitos milhares de homens em África e que nos levou a pedir um empréstimo de 20 milhões de libras a Grã-bretanha e que vai ter consequências depois na economia portuguesa, além das perdas humanas. A contabilidade nunca ficou muito aferida, há vários números, conforme a avaliação que se pretendia para as reparações.

P.: E qual foi o significado para Portugal das discussões da conferência que conduziram à criação da Sociedade das Nações?

R.: A Sociedade das Nações é uma das realidades da Conferência de Paz. Portugal disputa nas Chancelarias, e com alguma discrição, um lugar no Comité Executivo da Sociedade das Nações, o correspondente ao Conselho de Segurança das Nações Unidas.

E vai ter a desagradável surpresa de ver nesse Conselho Executivo, não Portugal que foi beligerante, mas a Espanha, que foi neutra.

Como, na concepção do presidente Wilson e dos outros, era vantajoso trazer à Sociedade das Nações o maior número de Estados, eles vão exemplificar com a neutra Espanha essa ideia de alargamento da Sociedade das Nações a todos os países da Comunidade Internacional - com as excepções conhecidas na altura por motivos diversos, da Rússia e da Alemanha.

P.: Num outro trabalho seu, chama a atenção para o facto, relativamente surpreendente para os leigos, que é a presença norte-americana nos Açores logo desde o final de Julho de 1917. Como é que se explica essa presença norte-americana nos Açores desde tão cedo?

R.: Portugal e os Estados Unidos tiveram um comportamento internacional semelhante em vários conflitos do século XIX e do princípio do século XX, inclusive durante a Primeira Guerra Mundial. Portugal e os Estados Unidos começam a Primeira Guerra Mundial como países neutros, mas como países neutros que defendem a liberdade de comércio dos países neutros com todos os beligerantes.

Submarinos americanos na base Naval de Ponta Delgada

Ora, como nós sabemos, quer Portugal, quer os Estados Unidos tinham uma relação privilegiada com os Aliados, nomeadamente com a Grã-bretanha. Portanto a liberdade de comércio digamos a liberdade de bandeira, a bandeira de país neutro, a liberdade dos mares e o livre comércio através dum pavilhão do país neutro - é isso, por exemplo, que vai levar à entrada dos Estados Unidos na guerra.

Portugal entra na guerra, como já disse aqui, em termos formais porque vai considerar de uma presa os navios mercantes surtos nos portos nacionais. E isso a pedido da Grã-bretanha, porque havia dificuldades de tonelagem para a Marinha Mercante, ou seja, para fazer o transporte dos abastecimentos ultramarinos, quer eles viessem do Brasil, da Argentina - a carne, ou trigo -, quer o equipamento militar que vinha também dos Estados Unido.

E é a guerra submarina que abate essa tonelagem da Marinha Mercante e que leva Portugal a pedido da Grã-bretanha a considerar boa presa os navios alemães surtos nos portos nacionais declaração de guerra da Alemanha a Portugal. O que é que faz com que os Estados Unidos entrem na guerra? O afundamento dos seus barcos da Marinha Mercante por um submarino alemão.

P.: Há analogias no processo de entrada em guerra, mas o que é que leva realmente os EUA a instalarem-se nos Açores?

R.: Portugal tinha recebido garantias de que os portos dos Açores e da Madeira seriam defendidos em última instância, no caso de ataques alemães, pela nossa aliada que era a Grã-bretanha na altura. Mas há um jornal português que diz que não acredita que a Grã-bretanha venha a aplicar-se a fundo no meio do Atlântico nos portos nacionais, nos portos insulares, porque a prioridade britânica vai ser o Mar do Norte, e a partir daí ele deduz que dificilmente a Grã-Bretanha poderia assegurar, digamos, a liberdade de circulação nos portos portugueses.

Ora nos Açores há um ataque de um submarino alemão ao porto de Ponta Delgada em Julho de 1917. E três semanas depois vai chegar uma força naval norte americana ao porto de Ponta Delgada. Quer dizer, os portugueses estariam à espera que chegasse uma flotilha britânica e o que acontece é que chega uma força naval norte-americana.

A força naval norte-americana chega porque os norte-americanos têm como objectivo essencial não só garantir o transporte das suas tropas que ainda estava no início, mas sobretudo a liberdade de navegação do Atlântico.

P.: E essa instalação da força norte-americana não criava melindres políticos em Lisboa, ou mesmo em Londres?

R: Quando os norte-americanos quiseram desembarcar 50 marinheiros em terra, vão pedir autorização ao Governo português para poderem desembarcar. Em vez de ficarem nos navios, iriam até terra de uma forma rotativa.

Portugal, por seu lado, irá informar Londres: chegou ao porto de Ponta Delgada uma força naval norte-americana, essa força pede-nos facilidades no porto, mas gostávamos de saber se isto condiz com os termos da aliança Luso Britânica e com os termos das relações entre Londres e Washington.

E Londres irá responder ao nosso embaixador, dizendo que sim. Londres não vê nenhum inconveniente no estabelecimento dessa base naval norte-americana, que certamente será só durante o período da guerra, diz a resposta sibilina.

Há aqui toda uma linguagem também codificada, mas que não deixa de ser interessante porque estabelece um triângulo Lisboa, Londres, Washington, que depois permite a Lisboa negociar com Washington o estabelecimento da base naval norte-americana em Ponta Delgada.

Portanto Portugal e os Estados Unidos estiveram juntos no período da naturalidade entre os dois países na Primeira Guerra Mundial e vão estar no período de entrada em guerra de Portugal e dos Estados Unidos a partir dessa base naval sobretudo em Ponta Delgada a partir de 1917.

P.: Esta relação luso-americana tem depois alguns reflexos nas negociações da Conferência de Paris?

R.: O que é muito estranho é que, tendo Portugal e os Estados Unidos tido uma relação bilateral tão chegada durante a guerra, quando se chega a Conferência de Paz de certa maneira haja como que uma desistência da manutenção dessa relação bilateral.

Eu não tenho uma explicação muito documentada, mas podemos, talvez, admitir que o facto de Portugal ter como referência de entrada na guerra a Grã-bretanha tenha levado a que Portugal na Conferência de Paz também tenha de certa maneira privilegiado as relações diplomáticas com a Grã-Bretanha, enfim com alguns contactos com a delegação norte americana.

Na conjuntura, uma leitura possível é que a aliança Luso-Britânica tinha obviamente ainda uma grande força internacional. O que é certo, é que os, norte americanos, irão cumprir exactamente aquilo que se tinham comprometido no tal acordo de Novembro de 1917. Ou seja, mal termina a Conferência de Paz, no Verão de 1919, é que se irá desmantelar a base naval norte americana em Ponta Delgada e os americanos retiram.

P.: A propósito dessa frase sibilina que nos citou na resposta britânica à inquirição portuguesa, queria perguntar-lhe se não seria preocupante para a política externa britânica o facto de os Estados Unidos se instalarem nos Açores, sendo que os Estados Unidos tinham uma atitude menos reservada do que a Grã-bretanha face ao regime republicano instaurado em Portugal.

R.: Os Estados Unidos vão reconhecer a República portuguesa primeiro que a Grã-bretanha, um mês antes, por uma pequena diferença formal. Os Estados Unidos, desde que a Constituinte proclamou a República como regime acham que já devem e podem reconhecer a República portuguesa e vão fazê-lo.

Na altura, no continente europeu só havia duas repúblicas, a francesa e a suíça. Mas os norte-americanos vão reconhecer a República portuguesa primeiro que a França e também primeiro do que a Grã-bretanha.

Mas não creio, apesar de tudo, que durante a guerra esse problema fosse uma questão que subordinasse as outras. Em 1917 isso pode ter ajudado à boa vontade, mas aí já jogou mais, quanto a mim, o jogo das relações internacionais.

Portugal no fundo sabia muito bem qual era a resposta que a Grã-bretanha ia dar, mas não quis outorgar as facilidades para uma base naval norte americana sem primeiro dar conhecimento à Grã-bretanha. E é com a entrada dos Estados Unidos que as forças se desequilibram, quer no mar, quer no Oceano Atlântico.

P.: Que significado teve o episódio do navio "Augusto Castilho" na política portuguesa, durante a guerra e no pós-guerra?

poder de fogo. O "Augusto Castilho" escoltava o navio " S. Miguel", no meio do Atlântico, penso que entre a Madeira e os Açores. E quando lhe surge um L 139, o "Augusto Castilho", comandado por Carvalho Araújo, vai

interpor-se e vai dar luta até que o navio da marinha mercante se afaste e portanto fique a salvo do ataque do submarino alemão.

Carvalho Araújo, que morre nessa resistência, além de oficial da Armada era um republicano até da conspiração do 5 de Outubro. Ele faz parte da equipa do almirante Reis.

P.: Mas Carvalho Araújo não se tornou um símbolo consensual?

R.: Carvalho Araújo vai ser um dos heróis da Primeira Guerra Mundial, um herói popular. Também isso de certa

maneira tem a ver com aquilo que estivemos a falar há pouco. Quer dizer, não deixava de ser um bocadinho impressionante saber-se que a Marinha portuguesa estava nas ilhas atlânticas, mas em termos internacionais constava era que eram os Estados Unidos ou era a Grã-bretanha que faziam a grande segurança.

Carvalho Araújo

O "Augusto Castilho" aparece aí perfilado, para demonstrar que a Marinha de Guerra Portuguesa também existe e ainda por cima com o sacrifício da própria vida.

Creio que tudo isso levou a uma fase posterior que não é a fase agora da Conferência da Paz, que é, a exemplo do que vai acontecer nos outros países aliados, uma espécie de máquina militar que irá promover uma espécie de geografia e de coreografia do esforço de guerra da instituição militar nos diferentes países.

Se nós virmos os monumentos à Primeira Guerra Mundial que estão espalhados por várias cidades do país, como estão em França, como estão na Grã-bretanha foi um esforço organizado. A ideia do soldado desconhecido é filha das consequências desse período posterior à Conferência de Paz e ao Armistício. Tudo isso de certa maneira também vai explicar o prestígio da instituição militar nos anos 20, que depois vai levar àquilo que sabemos em termos internos.

P.: Era embaraçoso para o sidonismo e mais tarde para o Estado Novo celebrar o heroísmo de um combatente com os pergaminhos republicanos de Carvalho Araújo?

R.: No inicio certamente. Mas depois a própria visão sincrética da história se encarrega de diluir o tema. Carvalho Araújo acaba depois por ser um herói nacional. Mesmo que no início seja um herói nacional republicano, depois com o tempo passa a ser um herói nacional. Foi o que lhe aconteceu.

O Estado Novo hesita, porque, por um lado, uma grande parte da filosofia do Estado Novo, como do sidonismo, era uma filosofia contra a intervenção na Primeira Guerra Mundial, pelo menos no teatro europeu.

Podíamos falar da politica sidonista sobre o Corpo Expedicionário Português: não vai fazer o roulement das tropas, isso vai fazer minguar o Corpo Expedicionário Português. O CEP tinha direito a um comunicado diário entre os aliados mas, com a baixa dos efectivos, deixa de ter direito a esse comunicado diário, fica subordinado a um comando britânico.

Mas, a partir de uma certa altura, a história como que se fecha e fica só a imagem exterior. E, na imagem exterior, um herói como Carvalho Araújo, com o passar do tempo, passou a ser o herói com as virtudes militares, um herói nacional.

P.: Foi só a partir desse abandono do CEP pelo sidonismo que começaram a manifestar-se sinais de desconsideração britânica para com a participação portuguesa na guerra?

R.: Na historiografia portuguesa tem-se discutido muito se Portugal, se as tropas portuguesas, foram ou não foram bem vindas ao teatro europeu durante a primeira Guerra Mundial. Eu acho que normalmente essa questão está mal resolvida porque não se faz a periodização correcta da entrada de Portugal na guerra e da entrada dos Estados Unidos.

Em 1916 quando os Aliados tinham muita necessidade de peças de artilharia, de homens, os soldados portugueses são muito bem vindos ao teatro europeu. As tropas portuguesas só chegam à Flandres em 1917, isto é, ainda antes da entrada dos Estados Unidos na guerra, não é, e portanto, as tropas portuguesas têm um valor acrescentado.

Depois da entrada dos Estados Unidos na guerra, obviamente o contributo português é relativizado, mas não se pode fazer o que muitas vezes se faz, que é uma espécie de sincretismo histórico, não se faz a separação entre as duas fases e critica-se a ida dos soldados portugueses para a Flandres por causa da última fase da guerra. Mas a última fase da guerra já não tinha muito a ver com a fase em que Portugal se empenha militarmente.